por Zoe Brodsky Mercer

Todes oímos nombrar alguna vez a Tupac Amaru, pero ¿sabemos quién fue o qué hizo? La mayoría probablemente no sepamos que su verdadero nombre era José Gabriel, que era miembro de la aristocracia indígena, y que el levantamiento que lideró en 1780 hizo temblar al sistema colonial del siglo XVIII (quizás sospechemos ese último dato).

El movimiento de Tupac Amaru fue un punto de relevancia dentro de un mapa de varios levantamientos de distinto alcance. Consideramos a los movimientos de 1780-1781 como parteaguas históricos, ya que a partir de entonces las sociedades indígenas dejaron de ser consideradas como una “segunda república”, pasando a la visibilización bajo en englobante concepto de “campesinos”.

Hasta 1781 la dinámica colonial se movía dentro del principio de las dos repúblicas: la de los españoles, por un lado, y la de “los indios”, por el otro. Aunque de manera subordinada, las sociedades indígenas conservaban ciertos privilegios y autonomía, aunque acatando algunas obligaciones hacia la corona.

Los agentes imperiales impusieron esas obligaciones mediante los “pueblos de indios” o “pueblos de reducción”: una suerte de municipio indígena en torno al cual se les intentó controlar más eficientemente, imponer la religión cristiana y obligaciones económicas. La autoridad superior era el corregidor -representante de la corona- y a él estaba subordinado el o los caciques/curacas.

El escenario “armónico” se desequilibró con la Guerra de los Siete Años (1756 -1763), el primer gran conflicto entre varias potencias europeas por el control colonial en América y África. Ese conflicto desencadenó una serie de reformas denominadas borbónicas en el imperio español. Su objetivo fue la defensa de los territorios americanos. Defensa que venía de la mano de grandes sumas de dinero que recayeron sobre los sectores más postergados: los pueblos indígenas.

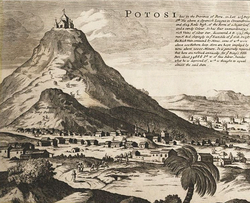

Rompiendo con derechos y privilegios locales, base de aquella armonía, la corona les obligó a trabajar más tiempo en horribles condiciones en la mina de Potosí y a pagar mayores impuestos como la Alcabala (impuesto a la venta de productos).

En este marco se produjeron una serie de rebeliones en la zona más desfavorecida por las reformas: el virreinato del Perú. Hubo varios focos de rebeliones, pero los de mayor alcance fueron tres: el de Potosí dirigido por Tomás Katari, el de Cuzco liderado por Tupac Amaru II, y el de La Paz encabezada por Tupac Katari.

Estas rebeliones indígenas fueron esencialmente antifiscales, locales y contra funcionarios de la corona, no contra ella. Su lema fue “viva el rey, muerte al mal gobierno”.

Primeros levantamientos: el pueblo Mancha en Potosí

El pueblo mancha de la provincia Chayanta, cercana al centro minero Potosí -actual Bolivia-, fue el primer foco revolucionario.

Las reformas borbónicas determinaron la asignación de curacas por parte del corregidor de turno, no del pueblo. Esto fue ampliamente repudiado porque del curaca dependía el bienestar, incluso la supervivencia de cada comunidad. A esto se le sumó varias presiones económicas: la obligación de compra de una canasta básica de alimentos mucho más cara que en el mercado, nuevos o más pesados impuestos (como la alcabala) y las brutales obligaciones de trabajo minero. Todo esto en un contexto de caída de precios de los productos indígenas. Ante esta situación de absoluta vulnerabilidad económica, el pueblo mancha hizo varias denuncias frente la justicia colonial, en su mayoría desoídas.

Los hechos

Entre 1772 y 1774 un nuevo arancel eclesiástico, la falta de respuesta por parte de la justicia colonial y la designación de un nuevo cacique (un hombre rico más cercano a la elite colonial que al pueblo al que dirigía) terminó de desatar una ola de violentas revueltas. El líder de los manchas fue Tomas Katari, un indio del común.

En 1778 fue elegido un nuevo corregidor, Joaquín Alós. Para ese entonces los manchas habían logrado varios fallos en favor de sus reclamos, los cuales presentaron al nuevo corregidor en busca de ser llevados a la práctica. Alós se los arrebató e hizo azotar y encarcelar a Katari. Comprendieron, entonces, que ningún fallo sería legítimo sin estar respaldado por la movilización popular.

quien consideraran cómplice del encarcelamiento. El corregidor mismo fue emboscado varias veces. En septiembre de 1780 fue secuestrado y tomado prisionero en Chayanta. Allí lo obligaron a redactar una carta que asegurara la liberación del líder indígena, la reducción general de la canasta básica, su renuncia como corregidor y el tan esperado cumplimiento de los fallos obtenidos. Tras la expulsión de Alós y la liberación de Katari, el último fue elegido como curaca de su pueblo.

Lejos de representar un levantamiento contra el orden colonial, los sucesos representaron una manera de hacer cumplir los decretos oficiales. Tras este suceso, la autoridad comenzó a ser percibida como provenientes de los hombres del común con capacidad de liderazgo. Ya no se apelaría a la justicia colonial, sino al líder regional: Tomas Katari. Éste comenzó a mediar entre pueblos y corona. Otros pueblos indígenas de la región siguieron el ejemplo mancha, capturando a los curacas impopulares y llevándolos ante Katari para que él decidiera qué hacer con ellos.

La represión colonial comenzó cuando un grupo indígena asesinó al curaca más poderoso de la provincia. Esto desató el encarcelamiento de Tomas Katari a inicios de 1781. En su rescate, sus seguidores organizaron una emboscada a los carceleros mientras lo trasladaban. Estos últimos en la desesperación de la emboscada decidieron asesinar a Katari; la respuesta indígena fue rotunda: los apedrearon hasta la muerte.

Este hecho radicalizó la lucha. Los herederos del movimiento de Katari fueron sus hermanos, Dámaso y Nicolás, ahora jefes de la insurrección. La movilización se tornó regional y la mayor parte de los grupos indígenas respondieron al liderazgo de los hermanos Katari. Estos declararon abolidas las cargas fiscales y designaron nuevos curacas.

La movilización indígena alcanzó a todos los pueblos indígenas de la región, que amenazaron con tomar la histórica ciudad colonial, Chuquisaca, si no se cumplían sus exigencias. Sin embargo, el enfrentamiento terminó con la derrota de las tropas indígenas. Ante el fortalecimiento realista y una oferta de perdón para aquellos indígenas que se rindieran y demostraran lealtad a la corona, cientos de indígenas se retiraron de la lucha e incluso entregaron a los cabecillas, los hermanos Katari.

Aquella deserción tiene que ver con quiénes eran les que formaron parte del levantamiento: familias campesinas que no estaban dispuestos a abandonar las tierras de sus antepasados. Si la insurrección seguía y resultaban vencidos, la única alternativa de sobrevivir era huir, un lujo que no se podían dar.

Sin embargo, la chispa revolucionaria había logrado encender la lucha del pueblo quechua, comandado por Tupac Amaru II en la antigua capital del Tahuantinsuyu Cuzco.

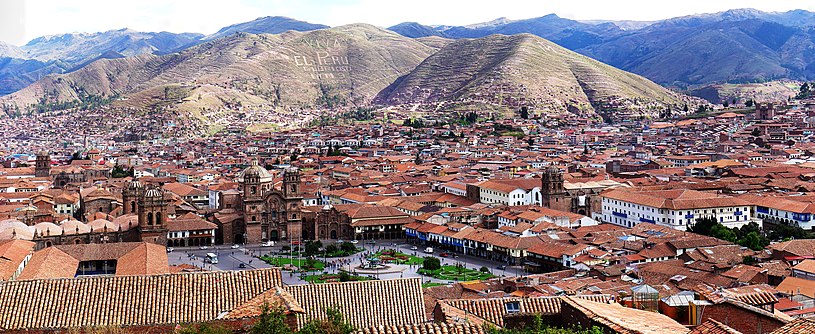

Cuzco: el levantamiento quechua y Tupac Amaru II.

En Cuzco el líder fue José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Tupac Amaru II. (Tupac Amaru I fue el último Inca -“rey”- derrotado por los españoles durante la conquista). A diferencia del líder mancha, Amaru era un curaca perteneciente a la aristocracia indígena inca muy vinculado con el mundo español.

Los quechuas se revelaron, sobre todo, contra las crecientes obligaciones de trabajar en la mina de Potosí: ir hasta allí significaba una verdadera migración en masa. Entre Cuzco y Potosí hay 1288 kilómetros, unas 261 horas de caminata, sin parar, según Google Maps. Su reclamo contra estas presiones fue apoyado por curacas vecinos, y su petitorio ante la justicia colonial, denegado.

La violencia comenzó el 4 de noviembre de 1780 cuando les rebeldes emboscaron a su corregidor, Antonio de Arriaga. Lo tomaron prisionero y obligaron a escribir una carta a su nombre solicitando el envío de armas, dinero y la congregación de los habitantes de la zona en el pueblo Tungasuca el 9 de noviembre.

Ese día Tupac Amaru anunció ante miles de personas de origen español, mestizo e indígenas -entre los cuales había unos 4 mil indígenas armados- que “por orden del Rey” -evidentemente falso- quedaba abolida la Alcabala, la mita minera en Potosí y que el corregidor sería ajusticiado (asesinado). Arriaga fue ahorcado por orden Tupac, un indígena descendiente de la elite incaica, los antiguos poseedores de la tierra.

A partir de este suceso comenzó un paulatino cuestionamiento a la inferioridad racial y a las presiones económicas y políticas. Así comenzó un gran renacimiento cultural incaico en todo el virreinato del Perú.

Luego de ajusticiar al corregidor, los rebeldes se pusieron en marcha hacia Cuzco destruyendo talleres de haciendas y liberando a sus trabajadores semi-serviles. El avance indígena fue motivo de terror entre la población hispánica, por lo que rebeldes y realistas se enfrentaron en batalla el 17 de noviembre en Sangarará. La victoria rebelde fue sucedida por su marcha hacia el sur, donde encontraron el apoyo de cientos de “indios”.

Para entonces Tupac Amaru dirigía a casi treinta mil indígenas armados con intención de tomar Cuzco. El objetivo: hacer cumplir sus exigencias mediante negociaciones pacíficas o violencia directa. Ante la amenaza, la sociedad civil cuzqueña se dispuso a combatir en las milicias, además de esperar con impaciencia la llegada del ejército oficial. La vía pacífica no prosperó y la batalla decisiva tuvo lugar el 8 de enero de 1781, cuando las tropas realistas lograron sofocar a las indígenas. Desde entonces la rebelión se fue desplazando hacia el sur y perdiendo fuerza.

Al igual que en Potosí, las ofertas de perdón hicieron mella en algunos sectores indígenas que se sumaron a las fuerzas realistas. La derrota de los rebeldes en Picchu a mediados de enero de 1781 hizo que las y los tupamaristas se dividieran: Tupac se dirigió al sur para reorganizarse y su primo, Diego Cristóbal, al norte.

De Amaru a Katari

A fines de febrero, mientras tanto, arribó a Cuzco una de las máximas autoridades de Perú: el visitador general del reino José Antonio de Areche, junto con diecisiete mil soldados realistas. Los dos núcleos tupamaristas fueron derrotados, aunque Diego Cristóbal y un reducido grupo logró escapar.

Tupac Amaru y sus seguidores trataron de huir, pero fueron capturados y llevados a Urcos. Amaru, Micaela Bastidas, dos de sus hijos y otros cabecillas fueron secuestrados y torturados por varias semanas para que confiesen los nombres de sus aliados. Los auto-proclamados “portadores de la civilización” descuartizaron vivos a les líderes rebeldes en una plaza pública el 18 de mayo de 1781.

Luego de perder a los principales dirigentes, los rebeldes siguieron su marcha sureña. Cerca de lo que hoy es el límite entre Argentina y Bolivia, organizaron una guerra de guerrillas contra las debilitadas tropas realistas. Tras varias batallas vencidas, los rebeldes comandados por Diego Cristóbal lograron establecerse en Azángaro.

Sin embargo, la suerte de los insurrectos se decidiría en el curso de 1781 en una localidad entre el norte cuzqueño y el sur potosino: el levantamiento de Tupac Katari y del pueblo aymaras.

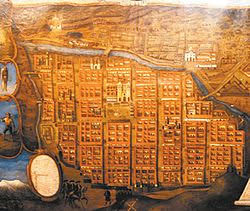

La Paz: aymaras y la batalla decisiva.

La rebelión en el altiplano de La Paz fue resultado de los levantamientos indígenas locales movilizados en armas a nombre de los movimientos de Tomas Katari y Tupac Amaru. Julián Azapa, mejor conocido como Tupac Katari, era un indio del común, comerciante de coca, hablante de aimara que desconocía en español. Su nombre y su movimiento son un reflejo de las influencias cuzqueña y potosina.

El descontento aymara tenía raíces en los repartos forzosos de mercancías y la creciente intromisión de los corregidores en la elección de curacas. En febrero de 1781 distintos grupos indígenas paceños se levantaron contra hacendosos, funcionarios y la elite colonial.

El levantamiento comenzó en marzo, cuando Tupac Katari mandó a ajusticiar a corregidores, caciques impopulares, cobradores y “toda persona que parezca española”. El ejército se movilizó para sofocarlas, pero en este caso la adhesión indígena fue imposible. La superioridad numérica de les rebeldes fue determinante.

El objetivo de Tupac Katari era sitiar la ciudad de La Paz, uno de los más pujantes centros mercantiles sud andinos, desabastecerla de víveres y obtener su rendición para que les fueran concedidos sus reclamos. La Paz, una enorme depresión geográfica, no era difícil de sitiar: bastaba con ocupar El Alto, la pampa elevada que la rodeaba. Varios ataques realistas se sucedieron, pero todos fueron doblegados por les insurgentes.

Hacia fines de marzo el sitio estaba consolidado, los víveres comenzaban a escasear y la única esperanza de les habitantes era la eventual llegada de los ejércitos de Tucumán y Buenos Aires. Se sucedieron ataques repentinos y el intercambio de correspondencia entre Katari y las autoridades de la ciudad, pero ningún lado estaba dispuesto a ceder la victoria.

El cerco se mantuvo firme hasta la llegada del ejército rioplatense el 1 de julio. Por orden de Katari les rebeldes desalojaron El Alto. El fin del primer sitio a la ciudad se produjo sin mayores combates. Entre tanto, las tropas de Tupac Katari recibieron la ayuda y refuerzos quechuas enviados por Diego Cristóbal, el ahora máximo jefe insurrecto de Cuzco.

El segundo sitio a La Paz comenzó a principios de agosto, cuando el ejército rioplatense se retiró de La Paz por la imposibilidad de mantener a sus tropas, acosadas por el hambre y las enfermedades.

El sitio estaba azotando a les habitantes paceños: el hambre los había obligado a recurrir incluso a la antropofagia y el cementerio estaba totalmente repleto de cadáveres. Los ataques indígenas eran constantes. En esas incursiones, les habitantes de la ciudad capturaron a una de las principales lugartenientes de Katari, Bartolina Sisa, personaje de extrema importancia en el ejército rebelde.

El principio del fin comenzó a mediados de septiembre. Ante la llegada de una nueva tanda de tropas realistas los rebeldes aymaras se retiraron del Alto sin mediar batalla para evitar una masacre. Sin embargo, los realistas se apresuraron a atacar las fuerzas indígenas, logrando derrotarlas.

Para ese entonces las negociaciones de paz habían comenzado. El virrey del Perú, Jauregui, había hecho ofertas de paz y perdón general a todes aquelles que abandonaran las armas; Diego Cristóbal aceptó dicho acuerdo el mismo día de la victoria realista, el 17 de octubre.

Katari y su séquito se dispuso a reorganizar la resistencia mientras miles de indígenas se trasladaron a entregar las armas y recibir el perdón. El momento de la rebelión ya había pasado. Katari fue traicionado por uno de sus colaboradores y fue emboscado por el ejército realista a comienzos de noviembre. El 14 de ese mes Tupac Katari fue descuartizado vivo por cuatro caballos y su cabeza fue expuesta en una pica.

¿Qué terminó con el sofocamiento de les rebeldes?

El fin de las rebeliones terminó con la concepción de las comunidades indígenas como una segunda república: una sociedad compleja, estratificada, con privilegios privados y colectivos, con códigos de justicia y religiosos propios. Con la profanación de iglesias, las indiscriminadas masacres, el cuestionamiento a la jerarquía europea, el modelo de “las dos repúblicas” llegó a su fin.

Los pueblos originarios pasarían a perder toda su estratificación interna ante las autoridades coloniales. Estas vastas sociedades empezaron a aparecer como vestigios muertos de una civilización extinta hacía siglos, un mito en el que se cae incluso en la actualidad y que las revoluciones de independencia de 1810 mantuvieron.

El terrible fin de esta historia es el comienzo de la homogeneización de los pueblos indígenas y de su trato indiferenciado como “campesinos”, parte de los discursos nacionalistas.

~

Te puede interesar: Tahuantinsuyu: Los andes bajo el dominio Inca

Bibliografía

- Morelli, F. (2014). La crisis del Antiguo Régimen colonial. Las revueltas en la América española en la segunda mitad del siglo XVIII, Antonino De Francesco et al. (eds.), Entre Mediterráneo y Atlántico. Circulaciones, conexiones y miradas, 1756-1867, Santiago de Chile.

- Serulnikov, S. (2010). Revolución En Los Andes. 1st ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Se debería poner alguna referencia de los autores que publican estas “investigaciones”… Existen graves fallas en el artículo… NO existe un pueblo llamado “Mancha” en Potosí , el nombre correcto es Macha sin N y los habitantes no son “manchas” sino quichwas y… bueno existen otras aseveraciones no bien fundadas…